Sinkende Preise von PV-Anlagen bei steigenden Strompreisen haben den Eigenverbrauch aus PV-Anlagen zum attraktivsten Business Case gemacht. Abhängig von der Situation am Standort ist eine Amortisationsdauer von unter 7 Jahren möglich.

Photovoltaikanlagen zum Eigenverbrauch

Photovoltaikanlagen zum Eigenverbrauch sind PV-Anlagen deren Strom direkt am Standort verbraucht wird. Lediglich der überschüssige PV Strom, also jener Strom, der im Augenblick der Erzeugung nicht am Standort benötigt wird, wird in das Netz rückgespeist. Aus Sicht des Netzbetreibers werden diese Anlagen Überschusseinspeiser genannt (im Gegensatz zu Volleinspeisern, bei denen der gesamte Strom in das öffentliche Netz eingespeist wird). Diese Anlagen werden typischerweise im bestehenden Niederspannungsverteilschrank des Standorts angeschlossen. Davon zu unterscheiden sind Inselanlagen, wie sie beispielsweise auf abgelegenen Berghütten ohne öffentlichen Netzanschluss realisiert werden.

Attraktive Rahmenbedingungen für PV-Eigenverbrauch

Die Rahmenbedingungen für PV-Anlagen zum Eigenverbrauch sind derzeit äußerst attraktiv.

- Steigende Strompreise: Die Börsenpreise für Strom sind stark gestiegen, sämtliche Prognosen gehen davon aus, dass Kohle- und Atomausstieg in Deutschland zu weiteren Preissteigerungen führen werden

- Sinkende Anlagenkosten: Die Preise von PV-Modulen sinken kontinuierlich bei gleichzeitig steigender Effizienz/Leistung pro Modul, was zusätzlich zu Kosteneinsparungen bei anderen Preistreibern wie Unterkonstruktion, Kabeln oder Montage führt

- Steuerliche Vorteile: Eigenverbrauchter PV-Strom ist seit diesem Jahr von der Abführung der Elektrizitätsabgabe in Höhe von 1,5 ct./kWh befreit

- Attraktive Förderungen: In Österreich stehen attraktive Förderungen für PV-Anlagen zum Eigenverbrauch zur Verfügung

Förderungen für PV-Anlagen zum Eigenverbrauch

PV Anlagen zum Eigenverbrauch, insbesondere bei Montage Aufdach, sind aus Sicht der Politik das bevorzugte Umsetzungsmodell einer Photovoltaikanlage. Im Sinne einer dezentralen Erzeugung wird der PV Strom genau dort verbraucht, wo er erzeugt wird, Leitungsausbau und Leitungsverluste entfallen, und es werden keine Flächen versiegelt.

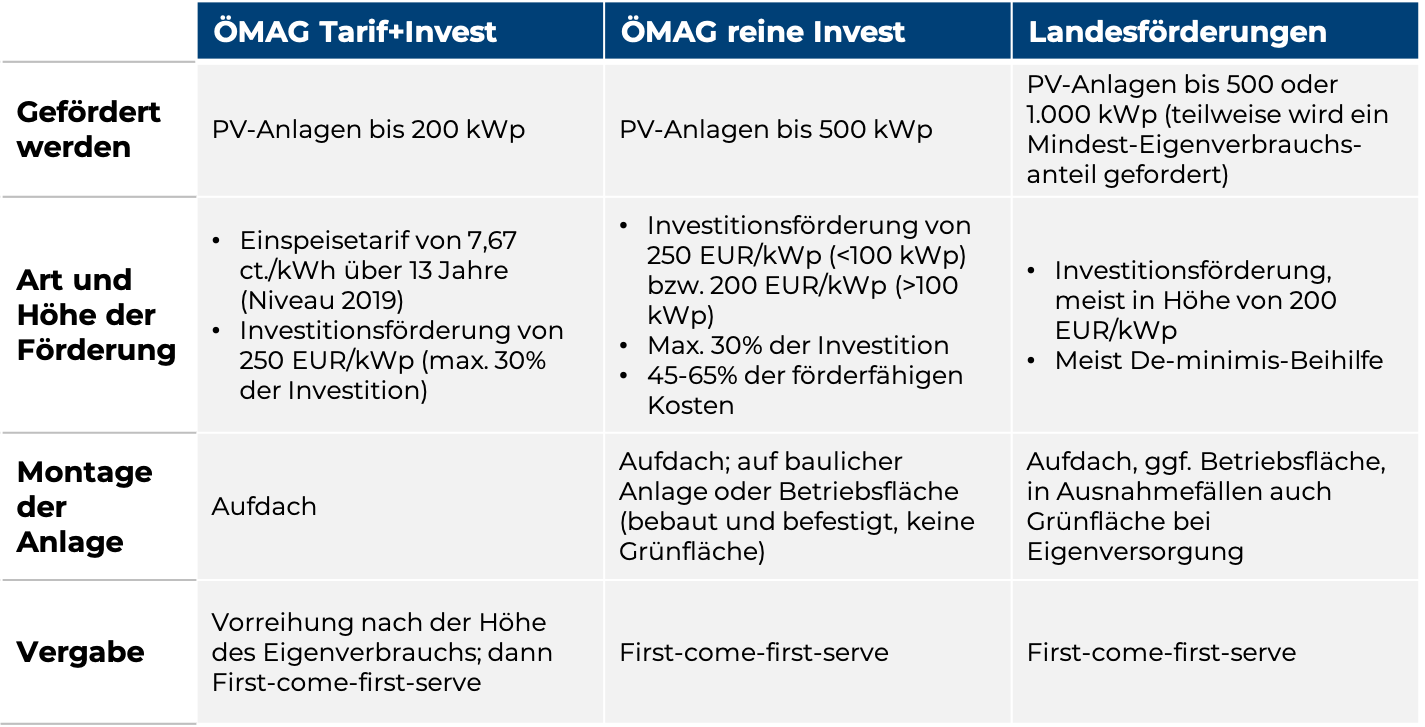

Sämtliche Fördermodelle, die eine einmalige Investitionsförderung vorsehen, im Moment also beide bundesweit verfügbaren Fördertöpfe der ÖMAG (Stand 2020), sind für PV Anlagen zum Eigenverbrauch sehr gut geeignet. Hinzu kommen spezifische, temporär zur Verfügung stehende Förderprogramme der Bundesländer (Vorsicht, bei diesen handelt es sich typischerweise um De-minimis Beihilfen).

Einen guten und stets aktuellen Überblick über die Fördersituation für Photovoltaikanlagen in Österreich bietet die PV Austria. Wesentlich ist, dass der Förderwettbewerb der letzten Jahre vorbei ist, jedes Projekt erhält eine Förderung, auch wenn eine Eingabe erst im laufenden Jahr erfolgt.

Es gilt zu beachten, dass derzeit an einer Überarbeitung des Fördersystems für erneuerbare Stromerzeugung in Österreich gearbeitet wird. Im derzeitigen politischen und gesellschaftlichen Umfeld kann aber davon ausgegangen werden, dass PV-Anlagen zum Eigenverbrauch auch weiterhin attraktive Förderungen erhalten werden, und dass das insgesamt zur Verfügung stehende Fördervolumen weiter erhöht wird (für mehr Informationen zur aktuellen Fördersituation, siehe unseren Beitrag zum Erneuerbaren Ausbau Gesetz in Österreich).

Analyseschritte in der Planung der PV-Anlage

Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit der geplanten PV-Anlage zum Eigenverbrauch ist die Beachtung einiger Punkte bei Planung und Konzeptionierung der Anlage. Voraussetzung ist die Analyse der folgenden standortspezifischen Aspekte:

- Auswahl der geeigneten Flächen: Auswahl statisch geeigneter, verschattungsfreier Flächen mit der potenziell höchsten erwarteten Erzeugung, bei gleichzeitig geringen Installationskosten

- Analyse des Stromverbrauchs bzw. der Lastkurve am Standort: Ermittlung des erwarteten Eigenverbrauchsanteils durch Gegenüberstellung von Lastkurve und erwarteter PV Stromerzeugung

- Wert einer potenziellen PV Eigenversorgung: Ermittlung der alternativen variablen Strombezugskosten, also des Energiepreises sowie der variablen Netzkosten und Steuern und Abgaben (kein Einbezug von Fixkosten oder leistungsabhängigen Kosten, da diese durch die PV-Stromerzeugung nicht eingespart werden)

- Netzanschlusssituation am Standort: Ermittlung der wirtschaftlich sinnvollen PV Anlagenleistung, die am bestehenden Niederspannungsverteiler des Standorts angeschlossen werden kann bzw. Ermittlung ggf. erforderlicher netzbetreiberseitig bedingter Zusatzinvestitionen (z.B. Blindstromkompensation, Anlagensteuerung, Verstärkung von Anschlusskabeln etc.)

- Auswahl des geeigneten Fördermodells: Einholung der optimalen Förderung für die Voraussetzungen am Standort (relevante Faktoren sind die maximal mögliche Anlagengröße, die Menge der erwarteten Rückspeisung in das öffentliche Netz etc.)

Diese Faktoren und Analysen beeinflussen einander gegenseitig, Ergebnis sollte eine in Bezug auf Größe, erwartete Erzeugung und erhaltene Förderung optimierte PV Anlage sein, die für den Kunden die beste Wirtschaftlichkeit bietet.

Wirtschaftlichkeit von PV Eigenverbrauch

Ein durchschnittlicher Mittelspannungskunde erspart sich im derzeitigen Marktumfeld (Stand 2020) pro eigenverbrauchter kWh PV-Strom variable Strombezugskosten in Höhe von etwa 8 ct./kWh. Zum Vergleich: der Einspeisetarif / Fördertarif liegt derzeit mit 7,67 ct./kWh darunter, sprich eigenverbrauchter PV Strom ist wertvoller als geförderter PV Strom. Auf einer niedrigeren Netzebene ist der Wert des eigenverbrauchten Stroms noch höher. Diese Differenz wird in der Zukunft größer werden, während die Fördertarife jedes Jahr sinken, gehen sämtliche Strompreisprognosen von zukünftig weiter steigenden Strompreisen aus.

Gleichzeitig sind PV-Anlagen zum Eigenverbrauch auch kostenseitig am attraktivsten. Normalerweise sind die Netzanschlusskosten minimal (vorausgesetzt der bestehende Anschluss ist ausreichend dimensioniert), es ist kein zusätzlicher Messwandlerschrank notwendig und es wird vom Netzbetreiber auch kein zusätzliches, monatliches Messentgelt verrechnet. Tendenziell kürzere Kabelwege führen auch zu Einsparungen bei Material- und Montageaufwand.

ÖMAG-geförderter 200-kWp-Block als Standardmodell

Als Standardmodell einer PV Eigenverbrauchsanlage hat sich die ÖMAG-geförderte 200-kWp-Anlage herauskristallisiert. Der Kunde erhält eine Investitionsförderung in Höhe von 30% der Investitionskosten (bzw. 250 EUR/kWp), der rückgespeiste Strom wird mit dem Fördertarif von 7,67 ct./kWh entlohnt. Der Kunde muss sich daher keine Gedanken über Eigenversorgungsanteile, Stillstandszeiten, Werksferien, geringere Verbräuche am Wochenende oder über die Investition in einen Stromspeicher machen.

Es gibt lediglich zwei Voraussetzungen:

- Über 2.000 m2 verfügbare, statisch geeignete, verschattungsfreie Dachflächen

- Ausreichende Anschlussleistung von knapp 200 kW, ansonsten muss der Anschluss verstärkt werden

Wir haben dieses Modell im letzten Jahr an diversen Standorten umgesetzt: Auf den Dachflächen der Hornbach-Märkte in Regau und Ansfelden, bei der Firma Voith in St. Pölten sowie den Firmen Hasenöhrl oder Formenbau Stadler in Oberösterreich. Diese Firmen kommen aus unterschiedlichen Branchen, die Strom-Lastkurven unterscheiden sich deutlich. So läuft das Betonmischwerk der Firma Hasenöhrl rund um die Uhr, während die Hornbach-Märkte am Sonntag geschlossen sind. Die Wirtschaftlichkeit ist aber für alle Unternehmen gleichermaßen sehr attraktiv:

- Sie profitieren von einer äußerst attraktiven Wirtschaftlichkeit mit zweistelligen Renditen und Amortisationsdauern von unter 7 Jahren

- Sie sichern sich gegen zukünftig weiter steigende Energiepreise ab

- Die Versorgungssicherheit des jeweiligen Standorts wird erhöht, die Energieautarkie wird gesteigert

- Sie setzen als Unternehmen eine öffentlichkeitswirksame Maßnahme im Sinne des Kampfes gegen den Klimawandel mit positivem Image-Effekt für das jeweilige Unternehmen

Bei Interesse prüfen wir gerne Ihre Voraussetzungen und die Möglichkeiten zur Realisierung dieses attraktiven Business Cases an Ihrem Standort.